はじめに

前回の記事はこちらから。

『ツクブスマ』

「いつですかっ」

開口一番に前のめりで被さり氣味に聞かれた相手は、大笑いした。

わたしは中村咲太さんの合宿型講座で知り合った友人と画面で通話していた。その友人は姉妹で咲太さんの講座に参加しており、合宿の最終日に初めて会話を交わして知り合った。そのため、合宿が終了してから連絡を取って仲良くなった方々だった。彼女達が住んでいるのは関東だが、話が合いそうだったのでご縁を感じ、近々どこかで会うのではないかと言う予感がした。そうしたら、わたしが京都で古流武體術の教室に参加する辺りで滋賀県は琵琶湖に家族で旅行すると言う。わたしは滋賀県の親戚宅に泊まらせてもらうことになっていた。

「私達さ、その時は滋賀に行くんだよね」

その言葉を聞いた瞬間に、その予感は即座に確信に変わった。これは、来る。そこで冒頭の言葉になった。もし本当に日程が合えば、想像もしていなかった面白い展開になりそうだ。そして日程を聞くと、ちょうど古流武體術の教室の前日で、わたしの日程がぴたりと嵌まった。まさか、本当に日程が噛み合うとは。彼女は、わたしがもう既に行く前提で聞いているのが可笑しかったらしい。

彼女達の目的は、琵琶湖の北に浮かぶある竹生島である。

ちょっと可笑しいのだが、お母様の夢にUFOの格納庫としてこの島が出てきたそうなのだ。さらに調べてみると、竹生島は古くは「ツクブスマ」と呼ばれたこともあり、それがお父様の口癖に驚くほどそっくりだったらしい。

わたしも琵琶湖には少なからずゆかりを感じていた。もし仮に過去世と言う物があるのだとすれば、わたしは過去に船でこの湖を渡っている。わたしにとっては過去を辿る旅になる。これは運命としか言いようがなかった。

竹生島に渡る港の場所を決めたり、相手方のご家族全体の日程と調整したりして、当日竹生島で再会することになった。

竹生島は高低差が多く、その傾斜の合間にへばりつくようにして島の南側に竹生島神社や弁財天を祀る宝厳寺が作られている。見所はそこだけ、と言えばそこだけだ。みんなで段差の高い長い階段を登ってゆく。

わたし達は合宿の話や家族に聞かれるとちょっと怪しいスピリチュアルな話がしたくて、ちょっといいかなと相手方の家族を巻いて「ちょっとあっちに行ってみない」「今度はこっちはどう」などと言い合いながら、女3人で島の道を探検する。島の空に浮かぶ不思議な形の雲にいちいち感嘆し、蜘蛛の巣の渦巻き模様や道端にいる昆虫に子どものように目を光らせながら、3人で思い思いに好きなことを話した。

最初に行った竹生島神社には、「都久夫須麻神社」の表記があり、今の発音と字が当てられる前はこの音にこの漢字を当てていたのだろうと推察された。音も日本語の中で大切な要素なのだと思う。だから古来の音にもわたし達が分からなくなってしまった意味がきっとあるのだろうと思う。

そこからどこをどう歩いたのか、宝厳寺の豪華な唐門を見て、本殿にお参りし、降りた所に小さな神様が所狭しと並んでいた。言葉を失い、息を飲む。何だか圧巻だった。この小さな島にこれだけの数の神様が集合している様子に、その意図を何かしら感じる。「うさちゃん、見て見て」そう言われて本殿の空を見ると、アフリカの日の出のような形をした雲が浮かんでいて、こう言うのってすぐに消えちゃうんだよねと言う友人の言葉通り、その雲はすぐに溶けていった。

船を待つ間、滋賀県特産の赤い蒟蒻のおでんを食べながら、汗だくになった体を休めた。大人の夏休みを満喫した。

帰りの船で、自分の過去世だと思うことについて恐る恐る話した。過去世の話など理解されないのではないかと、似たような趣味の人達を相手にしても恐れがあった。現代の社会にあっては、こんな話は頭のおかしい人間がすることだ。しかし、彼女達は親身に聞いてくれた。

わたしはその時代に、自分の存在や能力が社会から認めてもらえないものだと思っていた。自分の生まれ持った固有の能力や性質が社会における大勢の価値観に適合しない場合に、それがどんなに高度なものであろうとも、人間は自分を否定され拒絶されたと感じるのではないだろうか。

けれども、千年以上が経過した現代において、過去のわたしは評価されていた。むしろ過分な誉を得ていると言っていい。わたし自身がこんなに評価されていることが不思議である。自己評価に基づく認識を遥かに超えた後世の評価に、胸が熱い。その想いを、ここ琵琶湖で改めて取出すことができた。

船の窓から景色を眺める。千年前に見た風景と同じであろう湖を。夏の陽射しを照返してまばゆく輝く水面を見ながら、千年、生きてみるものだなと思った。

【うさこの本棚】

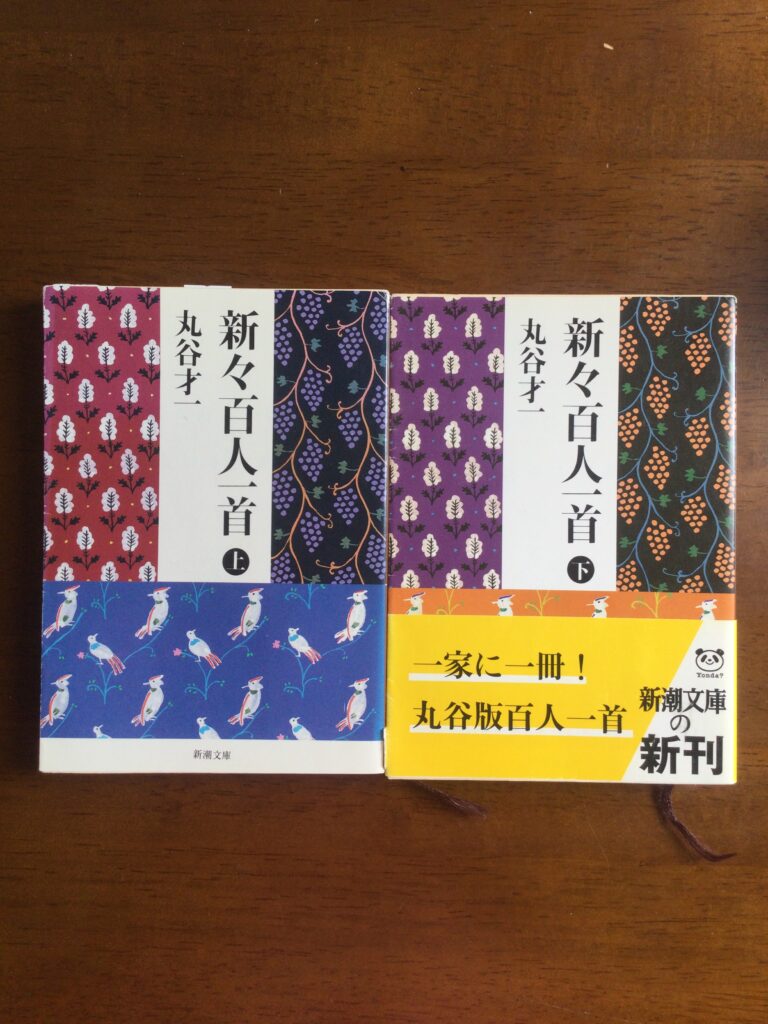

『新々百人一首』丸谷才一著、新潮文庫または新潮社(単行本)

今日の題材は千年前ということで、約千年前の時代の文学に関する本を紹介します。作家の丸谷才一さんが選んだ百首の和歌について書かれた本です。

丸谷才一さんって、皆さんはご存知でしょうか。

わたしは丸谷才一さんが大好きで、著作を全部読破した訳ではないのですが、その中でもとりわけこの本が氣に入っています。丸谷先生の大好きな本は単行本と文庫本をそれぞれ購入しており、この『新々百人一首』は上下巻の文庫本をもう一組買えばよかったと後悔する一冊です。と言うのも、これは書店員さんに店頭で聞いた話なのですが、昨今の活字離れが手伝ってか、紙の本は大体10年程すると書店の流通経路から外れるそうで、さらにわたしの体感では、絶版になって手に入らなくなるまでの期間が短いのです。特にこういった狭い領域を扱う本は市場からなくなりやすい。5~6年前までは本書の文庫本も購入できましたが、今は検索しても中古品しか出てきません。そのため、今回は本の宣伝はありません。紹介のみです(残念)。

本書の「はしがき」によれば、藤原定家がまとめた『小倉百人一首』は、日本人なら誰もが知る百首の和歌を集めた小詞華集ですが、その「わが国最高の批評家」である定家と『小倉百人一首』の向こうを張った百首を選んでみないかと編集長から持ち掛けられたのが、この丸谷才一版百人一首だそうです。もう、はしがきを読んでいるだけで胸が熱い。

子供や孫が読めばいい。何代たつても亡びない百首をわたしは選んだ。

(はしがきより)

この結びを読んだ日には、「丸谷先生…」と語りかけながら、頬を伝う涙を拭わずにはいられません。

わたしは丸谷先生のこの本で日本の王朝和歌の魅力に取り憑かれたのでして、そうは言っても難し過ぎて、そして終わる頃には読み終えるのが寂しくて、読了までに足掛け4年を費やしました。文庫本には手垢が付いています。丸谷百首に対する先生ご自身の注釈と評論が日本史の総覧であり、今昔の日本人の心の機微を結ぶ次元装置であり、美しい文学でもあって、わたしはこの本が大好きです。

コメント