昔、恋愛に行き詰まっていた20代の頃に読んでいた本の著者がスピリチュアルに目覚め、各地で催しを開いていた。そこで友達になった女子二人がいる。

わたしが何か用事があって東京に行く時に、よく一緒に色々な神社やスピリチュアル関連のお店に行っていた。今回は行き先の候補をいくつも挙げて検討したものの、なかなかこれと言った場所が決まらずにいた。それが最終的に、一人が言ったこの一言で決まった。

「神社なら、大山阿夫利神社に行きたい。最近、富士山とコノハナサクヤ姫が私の中にずーっと降りてきてて、ここ、コノハナサクヤさんのパパが祀られてるんだよね。」

わたしは聞いたこともない神社だった。

彼女は時々、不意に神社の名前や神様の名前が頭に浮かぶと言うか、降りてくるらしく、知らない神社の名前でも調べてみると実在していると言う。それで時々調べたり、行けない神社の一覧表を作ったりしているそうだ。そして大山阿夫利神社に辿り着き、行きたいとなった訳である。下社の拝殿隣にはミシュランガイドで景観が二つ星を獲得した茶寮もある。三人一致で行こうということになった。

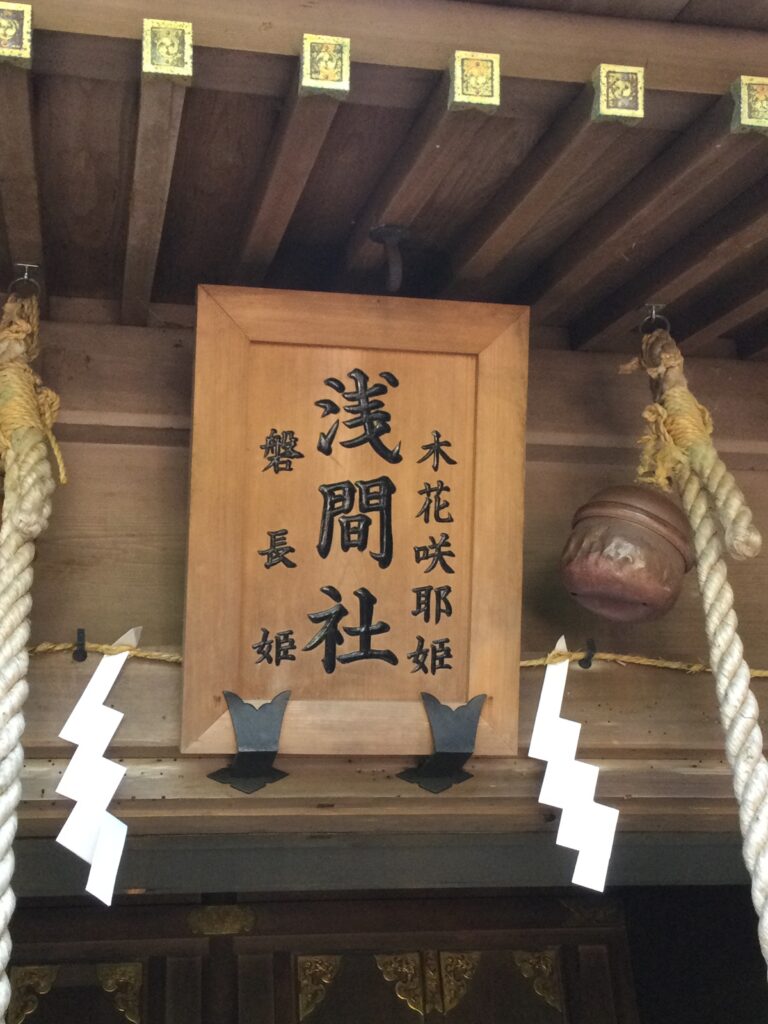

神奈川県の外れにある阿夫利神社は、伊勢原駅で電車を降り、そこから神社のある山の麓まで25分程バスで揺られ、徒歩でケーブルカーの駅までの階段を登る。ケーブルカーの駅までは門前町の土産物屋街を通るが、ほとんどが階段でここからして結構疲れる。そしてケーブルカーで急な山を登ると、山の中腹にある下社(拝殿)に到着する。広々とした境内は山の中腹と言っても開けており、大きな拝殿も堂々としたものである。中には木花咲耶姫と磐長姫の姉妹を祀る浅間神社も置かれる。一人が氣付き、三人でお参りする。

そして山頂にある本社を目指す。

登山道の入口に安全祈願の御守りが置かれていて、登拝者は自由に御守りを頂いて良い。

「御守りなんてあるんだね」

わたし達は御守りの意味を全く理解していなかった。

後から思うと、どうしてこんな軽い氣持ちと服装で本社を目指そうとしたのだろうと、下社にいる自分達に言ってやりたい。そのぐらい、本社までの山道は過酷だった。山頂までは90分~120分、公式サイトにも「十分な装備と体調管理をして登拝して頂くようお願い申し上げます」との記載がある。今上陛下が皇太子の頃に本社まで登拝されているらしく、本社での写真は軽くハイキングをしましたよという表情に見えた。その割には完全に山の装備だなと思いながら、その心の中の独り言は聞き流してしまった。

登山道は、天空まで伸びるのかと思われる程の急な階段から始まる。

「すごい、急だねえ」

なんて、きゃぴきゃぴ言いながらはしゃいでいるうちは良かった。その階段を登り、わたし達は言葉を失った。

え、これを登るの。

そこには、腰の高さ程もある段差を何段も連ねたむき出しの、山道と言えば聞こえの良い崖のような斜面が眼前に控えていた。そんな道とも呼べない山道をひたすら登り続けてゆく。神様指令を受けている友達は一人でさっさと進んでいくが、残されたわたしともう一人の女子は、とてもその速度について行けない。中腹ぐらいに差し掛かると、休みを入れて荒い呼吸をなだめながら再び歩き出す。山頂近く、でもまだ少し距離がありそう。その地点では限界を超えつつある体力を振り絞るように、足を前に進めた。

酷く大変な道のりだった。だから、山頂に着いた時、目の前に「良くやった」とでも言わんばかりのニカっとした本社の狛犬の笑顔が飛び込んで来て、本当にここまでの行程を労われたような氣持ちがした。阿夫利神社の思い出と言うとこの狛犬の顔を思い出す。本社はシャッターが降りて閉まっている。神社の方と言えども、ここまで毎日登る訳には行かないだろうとは察しが付く。

三人で互いを労い、唯一あるたこ焼き屋で買ったたこ焼きを三人で分けた。しばらく話していると、神様指令担当がそろそろ帰ろうかと言うので、下山に入った。

下山する前に、本殿の隣に立って、阿夫利の神様の氣配を探った。中村咲太さんの講座で習い立ての方法で。阿夫利の父の氣は、わたしが感じるにとても精悍で尚且つ華やかな印象を受けた。娘の女神達が嫁入りを機に不仲となった話も聞いたことがあったが、そんな状況にあるとは思えない程、父の氣は晴れやかで素敵だった。纏う氣が男前と言う表現をしたくなる。阿夫利の父はこんなに素敵な方だったんだと、嬉しくなった。

下山には、登りとは違う辛さがあった。急な段差や山道を降りなければならない。今度は神様指令担当の友達が、履いていた靴底が滑る関係でよく転んだので、わたしはその子に付いて山を降りた。「先に行っていいよ」と言われたが、度々足を滑らせてお尻をついている子を置いていけるような道ではなかった。

最後の階段を降りる時の視界に映る入口までの距離は祈りのようだった。体力は限界を超え、もはや脚の感覚はなく、氣力だけで歩いている。この脚がわたしの体重を支えられなければ、わたしはこの階段を転がり落ちる。確実に何らかの怪我をする傾斜と段数だ。その危険から自分を守ってくれているわたしの脚に、感謝が湧いた。入口の門を出た時に、もう一人の子も深々と長い一礼をした。その氣持ちは本当に良く分かった。山の神への感謝、自分の体や脚への感謝、この山道を無事に降りられたことへの感謝。幾重もの感謝が胸の内側を巡る。あの御守りは、こう言う意味だったんだ。改めて、有難かった。

茶寮石尊は、閉店30分前の最終注文の時間に差し掛かろうとしている。何とかそこに間に合った。素敵な飲み物と甘味を頂きながら、遥か遠く眼下に広がる、人々が暮らしを営む街並みを見渡し、その景色を味わった。

ヘトヘトの体を引きずり、伊勢原市街地行きのバスを待ちながら薄暗く湿ったバス停で、時間切れと体力の限界で行けなかったもう一つの神社、比比多神社の話になった。相模国三ノ宮に当たるこの神社は、縄文時代の遺跡があるとかでかなり起源が古い神社らしい。端末で神社を調べていたら、神様指令女子がおもむろに口を開く。

「これだったのかあ。『三ノ宮』って言う言葉がずっと来ていたんだよ。」

三人がそれぞれの破片を持ち寄り絵が完成したような、その瞬間に三人で顔を見合わせた。

まるで「神様双六」だ。サイコロを振りながら、出た目の神社を回らされて、何か答えが出るのかどうか。サイコロを振る役目が神様指令女子であり、比比多女子やわたしが必要な欠片や機会を運ぶ。そうやってわたし達だけの神社巡りの地図ができたら楽しそうだ。

しばらく経ってからこの話をした時に、神様指令女子は自分が天狗か山伏だったであろう過去世の記憶を思い出したと話していた。深い孤独感や孤立感のような感情があったらしい。わたし達を置いてぐんぐん進んで行く中で、そんなことを思っていたのだと言う。

そして、とぼけた調子で言った。

「そう言えばさ、上でたこ焼きを食べた後、少しお喋りしていたじゃない。あの時ね、『帰りなさあい』って言われて、それで二人に『帰ろっか』って声をかけたんだよ。そのお陰で下の茶寮の最終注文の時間にぎりぎり間に合ったね」

「ん、誰が言ったの」

「パパだと思う」

「大山祇神ってこと?聞こえたの?」

「うん」

「ちょっと、そう言うことはあの時、上でちゃんと言ってよお」

ちなみに彼女は、伊勢國一宮である椿大神社にも呼ばれて行っている。御祭神の一人は、木花咲耶姫だ。

編集後記

文章を書くために日付を見返したら、京都から帰ってくる過程で毎日どこかに行って結構な距離を歩いているんですよね。わたし、就職してから退職後の今日までずっと不眠症氣味なんだけど、よくこんなに移動して活動しているなあって自分で驚きます。本当にわたしなんだろうか(笑)。睡眠不足でテロメアは減っている(その分寿命は縮んでいる)かもしれないけど、人生は生きられると言う発見。そんな状態がかれこれ15年以上続いているので、ここらでぐっすり熟睡できるようになりたい。

コメント